“高山流水”。钟子期和俞伯牙的惺惺相惜流传千古,也流到日本。忠粉们说,在动漫世界里,宫崎骏和石久让是“钟子期和俞伯牙”。在我看来,在日本文化的世界里,文学家川端康成和画家东山魁夷也是“钟子期和俞伯牙”。

东山魁夷悼念川端康成时称,“我同先生得以傍美而生,这是何等幸福的事啊!”。川端康成则言,“东山风景画有可能成为与世永存的现代绘画”。一个是“国民画家”,一个是诺贝尔文学奖获得者作家,二人的交往也成为日本文化史上的美谈。日本“求龙堂”出版的书信集《美的交响世界》是这段交流佳话的集中体现。其实,又何止是川端康成这样的文学巨匠,在世人的眼里,东山魁夷无疑是打开美的世界的窗口。

“魁夷”不是原名,而是画家自己取的雅号,或者说叫“画号”。东山魁夷解析自己的名字时,认为“东山”和“魁夷”一柔一刚,正是因为觉得作为原名的“新吉”太稚气,才给自己取了个雅号。他讲到,在美术学校毕业时,由于自己太稚气,就起了这个雅号,并认为出乎意外地还表现了日本文化所具有的两面性。作为东山魁夷作品的欣赏者之一,我也认为,他笔下的风景画既多姿多彩又淡泊清雅,既华丽万分又不失幽静,既饱满昂扬又平缓克制,一张一合,让人看到“日本之美”的两面。这种“两面”,其实也在很多方面体现在东山魁夷对世界的观察和对美的追求上。

东山魁夷生于上世纪初日本的海滨城市横滨,后搬家至神户。两座城市的共同特点就是对外开放,成为链接当时日本和外界的桥梁。得益于祖父和父亲从事生意商业,加之明治时代的“门户开放”,呈现在少年东山魁夷面前的,是一个充满活力和色彩的时代。一面是尽染东方美的日式乡土气息,一面是轮船、洋人、栅栏、庭院等西方因素勾勒的异国风情万种。除却城市的繁华,东山魁夷在神户生活时的山村情结,也成为他走向风景画大师的一步。回头看,从东京到德国,从美术到哲学,从古典到现代,东山魁夷的美术之道就是他的人生之路,在吸收中融合,在创作中感悟。一部真正的绝世作品,不是因为它“好看”,而是带给人们情感的千丝万绪。

中国有句老话,“塞翁失马,焉知非福”。这样的哲理投射到东山魁夷和美的对话上也很耐人寻味。或许,如果没有年少时的体弱多病,又怎会有于自然中休养时亲近风景的细腻?如果没有在西方艺术充斥周边的时代里却被安排在大学的日本画系这样的“命运之手”,又怎会诞生日本画里的魁夷之巅?评论家们大抵用“以西方写实之笔绘日本情调之美”来赞许东山魁夷风景画的风格。东山魁夷的独一无二,便是将这样的人生调和成艺术,又将这样的艺术调和成哲学。得失之间,起伏之上,淡泊与名利之中,塑造只有东山魁夷才能看到、却能感动更多人的脱俗之美。

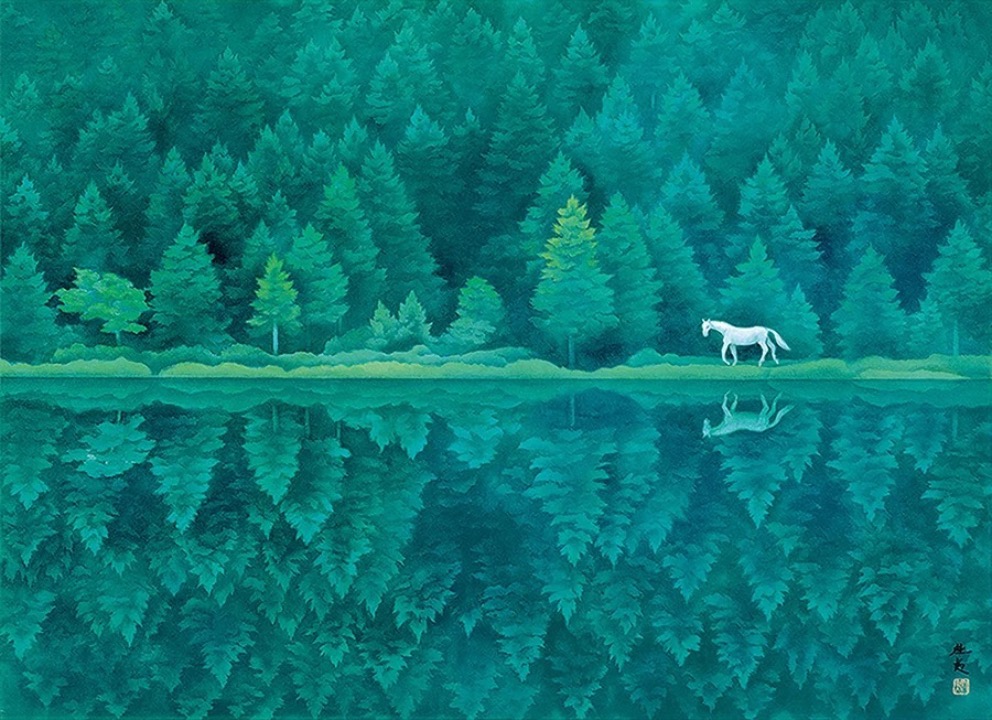

东山魁夷曾说,自己是为人的灵魂而作画的。他的风景画,从不画人,却幅幅不离人。无论是《夏热》,还是《道》,中国古诗里“空山不见人,但闻人语响”的意境处处都在。东山魁夷为风景而画,却最终是为人而画。既为他人,也为自己。他在自己的前半生回忆录《与风景对话》一书中说,“有时中断,有时误入歧途;有时气喘吁吁地爬坡,有时愉快地走康庄大道;又有时爬过漫长的又暗又冷的斜坡,来到拐角处却是一片阳光明媚的天地。”这是东山回首自己艺术创作之路时的感慨。是沿途的风景,更是来时路上的心境。风景看似不变,却随人而动。东山画的是这样的风景,也是这样风景中的人和世界。

在和美的“对话”之中,东山魁夷有个关键——“希望”。从这个意义上讲,他不是单纯的写生画家,而是写实画家。东山魁夷回国后,曾在战争即将爆发的不安氛围中迷茫探索艺术之路,又遭遇了父亲家业破产的不济。二战爆发后,东山魁夷被征召入伍,经历父母双亡、弟弟早逝、房屋在空袭中毁于一旦一系列事。一度跌入低谷的东山,也被美术所治愈。1947年的作品《残照》被誉为东山魁夷与自然之间关系最亲密、最纯粹的一个,也正是凭借这幅作品在第三届“日本美术展览”中成名。他自己曾说,自己作为画家的路始于《残照》。作品以平凡的风景释放出的生命的光辉,体现出画家对废墟之后希望仍存的细微观察和细腻体会。对于有了这样感悟的东山魁夷而言,繁华过后,迎来更多的朴实和坦诚,《冬花》、《映像》、《月篁》、《古都遥望》……,贯穿始终的是磨砺之后把风景与生命、把现实与希望结合的一种启迪感。

东山魁夷画笔下的自然之美,不仅属于日本,他和中国的不解之缘同样令人贵为珍惜。我想起2019年12月上海博物馆举办的“沧海之虹:唐招提寺鉴真文物与东山魁夷隔扇画展”。东山魁夷与招提寺之间的故事,散发着日本画家与中国之间的文艺浪漫。东山魁夷受邀为唐招提寺御影堂绘制68面隔扇画,就像一个潜心的“导演”,他读鉴真历史,访中国名胜,览日本美景,才把中日之美融合在《山云》、《涛声》、《扬州熏风》、《桂林月宵》、《黄山晓云》、《瑞光》等作品中。为中日的民众提供自然的共享,也让中日开展特殊的“美的对话”,这也是时代赋予东山魁夷的使命。

只说东山魁夷是画家,那未免有些片面了。依我之见,他也是一位散文家,留下许多优美的文字。甚至,诸如《一片叶子》这样的美文早已作为中国学生熟悉的文章出现在语文课本里。东山魁夷在文字世界里的笔耕不辍,也正如他晚年的感悟一样,比起技巧,更多是“心神”。会“写”的东山魁夷,和70岁之后的自己更加贴近,比起作为一名踏景的旅行者,他更像是一位思想家,笔下流出的是“梦中的风景”。

“如果樱花常开,我们的生命常在,那么两厢邂逅就不会动人情怀”。在给这篇随笔画上句号的时候,我又忆起东山魁夷《一片树叶》里的这句名句。在自然和人生的无常中发现美,展开和美的对话,每个人,都应该享受这样的命运安排。这,或许就是东山魁夷最想告诉世界的。(2024年5月23日写于东京“乐丰斋”)